循環経済つなぐラボ(CEC Lab)は、地域や組織だけでなく、製品のサーキュラリティ向上に向けた研究も行っています。Cradle to Cradle(ゆりかごからゆりかご)は、最適なサーキュラーデザイン戦略によって製品の循環性を高め、それを証明し、より良いコミュニケーションを実現する手助けとなる概念です。それを認証化したのがCradle to Cradle Certified®(Cradle to Cradle 認証®)。本認証は取得有無にかかわらず、サーキュラーエコノミー製品をつくる拠り所の一つになることから、CEC Labは同認証を展開するCradle to Cradle 製品イノベーション機構と提携し、日本における製品サーキュラリティ向上に貢献することを目指しています。

Cradle to Cradleはサーキュラーエコノミーの概念を形成した重要な考え方の一つであり、循環型製品づくりを目指す上で押さえておくべき基本概念です。本稿では、Cradle to Cradleとは何かについて、Cradle to Cradle 製品イノベーション機構のルーシー・ラディーグ(Lucie Ladigue) 氏(パートナーシップ&ポリシーマネージャー、アムステルダム拠点)が解説します。

Lucie Ladigue は、システム変革のための架け橋役、戦略家、そして提唱者です。Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) のパートナーシップ・政策マネージャーとして、ファッションから建築環境に至るまで、さまざまなセクターをつなぎ、健全で循環型かつ公正なデザインに根ざしたサーキュラーエコノミーへの移行を加速させています。

Lucie Ladigue は、システム変革のための架け橋役、戦略家、そして提唱者です。Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) のパートナーシップ・政策マネージャーとして、ファッションから建築環境に至るまで、さまざまなセクターをつなぎ、健全で循環型かつ公正なデザインに根ざしたサーキュラーエコノミーへの移行を加速させています。

環境政策に焦点を当て、ポジティブな影響を生み出すことへの深いコミットメントを持つ彼女は、EUの規制動向に関するC2CPIIの取り組みを主導し、C2C Certified® Products Programが政策に遅れを取らないだけでなく、政策形成に貢献できるよう尽力しています。彼女の仕事は、ブランド・メーカー・各団体が進化する欧州のサステナビリティ環境に適応できるよう支援することでもあります。

C2CPIIに参加する以前、彼女はリユーザブルシステム、プラスチック廃棄物削減、きれいな水へのアクセスに関する仕事に携わっており、これらの経験が彼女のサステナビリティへのシステミックなアプローチに今も活かされています。彼女は、政策とパートナーシップが変革のための強力な推進要素であり、業界が人々と地球のために機能する未来をデザインする上で重要な役割を担っていると信じています。Lucieはアムステルダムを拠点とし、ヨーロッパ内外のステークホルダーと緊密に協力して、志を行動に変えています。

LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/lucie-ladigue-7605b2117/

Cradle to Cradle (ゆりかごからゆりかごへ)とは

「Cradle to Cradle (ゆりかごからゆりかごへ)」は、1990年代後半にウィリアム・マクダナーとマイケル・ブラウンガートによって開発された先駆的なデザイン哲学です。C2Cは製品の作り方を根本から見直し、人と環境に安全で、継続的に再利用できるよう設計され、生態系とコミュニティの両方を支えることを目指しています。

この概念はこれまで多くの企業にサーキュラーエコノミーの実践を促してきましたが、現実は厳しい状況です。「Circularity Gap Report 2025」によると、2024年の世界経済における循環性はわずか6.9%で、前年から減少しています。サーキュラリティ向上への関心は高まっているものの、多くの製品は真のサーキュラーデザインからはまだ遠いのが現状です。理想と実践の間には依然として大きなギャップがあり、製品デザインにおける循環性をどう伝え、評価し、検証するかという統一的なグローバル基準の確立が、かつてないほど重要になっています。

Cradle to Cradle 製品イノベーション機構 (C2CPII) とは

Cradle to Cradle 製品イノベーション機構は、業界の垣根を越えてステークホルダーを導き、巻き込み、力を与えながら、人と地球の両方にポジティブな影響をもたらす製品の設計と製造を推進する国際的な非営利組織です。

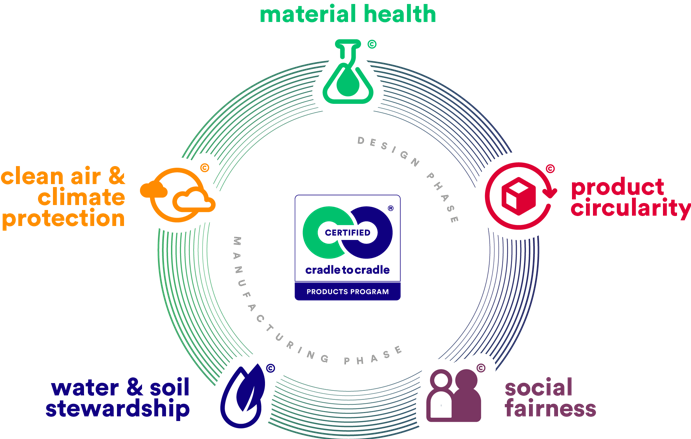

厳格で科学的根拠に基づいたCradle to Cradle Certified®製品基準を通じて、同機構は製品が5つの重要分野において厳しい要件を満たしていることを保証します。

Cradle to Cradle Certified®:5つの重要分野を持つ包括的な認証

- 素材の安全性:使用する材料が人と環境に安全であることを保証

- 製品サーキュラリティ:リユース、リサイクル、クローズドループシステムを前提とした設計

- クリーンエア&気候保護:カーボンフットプリントの削減と再生可能エネルギーの活用

- 水と土壌の管理:統合的な保全と資源管理を通じて、水と土壌の生態系への影響を最小化

- 社会的公正:人権の尊重と社会的公平性への貢献

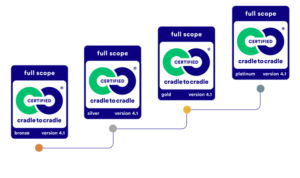

C2C認証:4段階の達成レベルによる継続的改善の道筋

サーキュラーエコノミーの「促進剤」。Cradle to Cradle Certified®サーキュラリティ

再生可能エネルギーへの転換により世界の排出量の55%に対処できますが、残りの45%は製品の作り方と使い方を変革することで削減する必要があります。

このサーキュラーエコノミーへの移行を後押しするために、C2C認証®サーキュラリティが導入されました。この認証は、サーキュラーデザインの原則に特化しており、企業が製品の設計・使用・回収方法を評価・改善することを支援します。サーキュラーエコノミーを加速し、エネルギー以外の分野での排出削減を実現するための実用的なツールです。あらゆる規模の企業が循環型製品を意図的に開発できるよう支援するのが、Cradle to Cradle Certified®サーキュラリティです。

サステナビリティのリーダーシップ:業界を超えた認証製品

Cradle to Cradle Certified®はあらゆる業界に適用可能で、ほぼすべての素材や製品が対象となります。

認証製品の例

- Bang & Olufsen:Beolab 8、Beosound Theatre、Beoplay H100など

- Johnnie Walker:レッドラベル&ブラックラベルのボトル

- ロレアル:ケラスターゼヘアケア、CeraVeスキンケア、キールズスキンケア製品など

- Tarkett:ethos®カーペットタイル、Tarkett リノリウムフローリング、DESSO EcoBase® PA6 染めカーペットタイルなど

- Henry Rose:フレグランスライン

- ラルフローレン:バロンスエードジャケット、カシミアセーター、フラッグデニムトラッカージャケット

これらの製品は、ライフサイクル思考を日常的な製品に組み込めることを実証しています。この基準は、ファッションや美容から電子機器、パッケージングまで、業界を超えたイノベーションを後押しします。

サステナビリティ戦略における認証の重要性

グリーンウォッシュがはびこる現代において、認証は信頼性と透明性を提供します。独立した第三者による評価を通じて環境に関する主張を検証し、消費者に安心を与え、ブランドが誠実にサステナビリティへの取り組みを伝えることを可能にします。

Cradle to Cradle Certified®は、世界中のマーケティングチームが正確で影響力のある、本物の環境メッセージを発信することを支援し、より良い購買判断を促すとともに、真の変化を推進します。

日本市場へのメッセージ

日本には、職人技、イノベーション、自然への敬意という豊かな伝統があります。Cradle to Cradle Certified®は、持続可能な製品デザインのための信頼できる枠組みを提供することで、これらの価値観と合致します。メーカー、ブランド、小売業者のいずれであっても、この認証はサーキュラーエコノミー移行をリードし、消費者の信頼を築き、より健全な未来づくりに貢献するお手伝いをします。

オーダーメイドのサーキュラリティ研修

Cradle to Cradle Certified®の原則に基づいた製品設計方法の習得に関心がある方に向けて研修を実施しています。サーキュラーデザインやライフサイクル思考の基礎を理解し、イノベーションプロセスにサステナビリティを組み込む方法を学びたいチームに最適です。ご関心があれば下記までご連絡ください。

Lucie Ladigue

パートナーシップ&ポリシーマネージャー(アムステルダム拠点)

lucie.ladigue@c2ccertified.org

製品が健康と循環性を考慮して設計され、人と地球に恩恵をもたらす未来を、共に築いていきましょう。

おわりに(循環経済つなぐラボより)

先述のとおり、ゆりかごからゆりかごへは、サーキュラーエコノミーの概念を形成した重要な考え方だ。5つの基準は、基準間でのトレードオフが生じないように構成されている。日本ではまだ認証事例は多くないが、サーキュラーエコノミーに貢献する製品づくりには参考になる認証だといえるだろう。